OSIの世界標準をめぐり日本語訳や日本人の英文解釈が疑われたのですが、その疑惑はあっさり解かれました。

世界標準の解釈をめぐり揉めていたのは日本だけでなく海外でも揉めていたのです。

おおむね日本語で解釈が揉めてる事柄は、英語の母語話者であっても、解釈が分かれる、あるいはどちらの解釈が正しいと言うことはできない、と言うレベルの解釈問題でした。

世界中で解釈問題が発生し、結局のところ、実証実験を先に進めるために、エンジニア達は共通解釈を話し合って決め、世界標準を書き換え、更新を行なって、少なくとも実証実験を行った組み合わせのコンピュータ・システムは繋がるようになりました。

しかしながら 、OSIに対する熱は一気に冷めてしまいました。

実証実験の参加者達は、このOSIの方法論、つまり、世界標準を決めて、それを基に各社がシステムを実装し、コンピュータのインターオペラビリティ(相互接続性・運用性)を図ると言うアプローチそのものの実用性に疑問を呈し始めました。

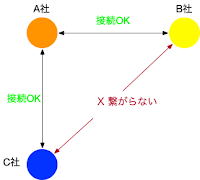

世界標準を基に、自分のシステムのデバッグをしようとしても、そもそも標準や自分の解釈が正しいかわからない、あるいは実務者が議論して実証実験しなければ標準が決められない、さらには、実証実験した相手とは繋がっていても将来現れる接続相手とは繋がる保証がない(下図参照)と言うのは、果たして標準と呼んで良いのか?

少なくともユーザーやメーカー、あるいはエンジニア達が期待した世界標準ではない、と言う不満が溢れてきました。

と言うようなわけで、OSI熱は一気に冷めてしまったのですが、今振り返ってみると、当時とは異なる別の見方ができます。

21世紀の現在のテクノロジーから見れば、当時の問題は、日本語の問題でも英語の問題でもなく、自然言語の(実用)限界の壁にぶち当たったと言う問題なのです。

自然言語の(実用)限界

古来、自然言語は、様々な文学者や哲学者達によって変更や新しい概念の追加が試みられ、時の流れとともに言語空間が拡張されてきましたが、OSIの場合と比較できる例として、アイザック・ニュートンを取り上げたいと思います。

ニュートン自身も、そして当時の社会も、ニュートンその人自体は科学者ではなく哲学者と見做しており、近代科学はむしろニュートンが創成し、ニュートン以降、科学者と言う職業や、科学業界が誕生したたと言っても良いほとの時代のターニング・ポイントを作った人物です。

ニュートンは高校の古典力学の授業で必ず出てくる人物で、ライプニッツとともに微積分学を創始した人物ですのが、ニュートン記法と言う微分の表記法も作っております。

この表記法を発明したおかげで古典力学の正確な表現が可能になった訳であり、微分記号なしに、自然言語だけで表現しようとすると、古典力学は、とても、正確な議論をするなんて言うことは不可能です。

注: 微積分の表記は、現在では古典力学だけでなく、現代物理学でも必須であり、生物学から心理学、統計学、経済学の全般まで幅広く利用されており、およそ自然科学、社会科学を問わずサイエンスと名の付く科学分野では微積分の概念を使わない方が珍しい状況になっています。

OSIの場合も、古典力学に微分記号が果たした役割と同じような新しい言語が必要だったのです。

しかしながら、新しい表記法が登場し明確に定義されたのは、実証実験からおよそ20年ほど経ち、21世紀になってからのことでした。